Niklas Hamann / Unsplash

Die Begriffe „Unzufriedenheit“ und „Erschöpfung“ repräsentieren zwei zentrale und medial regelmäßig thematisierte Charakterisierungen für den gegenwärtigen Zustand unserer Gesellschaft. Ursache hierfür ist nicht allein die Parallelität ernsthafter Krisen. Vielmehr handelt es sich um eine Entwicklung, die schon seit längerem beobachtet und problematisiert wird. So schrieb bereits 2013 Stephan Grünewald, Mitbegründer des Rheingold-Instituts, über „Die erschöpfte Gesellschaft“ – und forderte, dass „Deutschland neu träumen muss“.

Gesellschaft und Organisation operieren nicht voneinander isoliert

Zunächst aber noch ausführlicher zur Diagnose. Wer dauerhaft erschöpft ist, wird nicht dauerhaft zufrieden sein, so viel ist klar. Deshalb können die heutigen Befindlichkeitsbeschreibungen in ihrem Zusammenhang nicht verwundern. Nimmt man die zu diesem Kontext neu oder in überarbeiteter Auflage erschienenen Bücher zum Maßstab der Verbreitung des Phänomens, dann findet diese Zeitdiagnose immer breitere Ansprache. „Das erschöpfte Selbst“, „Das überforderte Subjekt“ oder gar „Das erschöpfte Gehirn“ lauten nur einige Buchtitel zum Problem.

Organisationen sind natürlich Teil der Gesellschaft – und damit auch des Problems. Sie existieren nicht in einem luftleeren Raum. In ihr arbeiten Menschen, die ihre Persönlichkeit wie ihre Lebenssituation, samt ihrer langfristigen Stimmungen und kognitiven wie affektiven Befindlichkeiten mit in die Organisation bringen. Aus ihr heraus tragen sie umgekehrt ihre dort gemachten Erfahrungen in ihr anderes Leben. Und so ist es eben kein Zufall, dass der Wirtschaftsprofessor Dietrich von der Oelsnitz von der TU Braunschweig, um ein Werk herauszuheben, bereits 2014 von einer „auszehrenden Organisation“ sprach. Das erinnert uns daran, dass auch Organisationen ihren ganz eigenen Beitrag dazu leisten, „Unzufriedenheit“ und „Erschöpfung“, beispielsweise durch Arbeitsverdichtung, miserable Arbeitssituationen oder eine unethische Führung zu produzieren – dies wohlgemerkt neben Organisationen, die beständig Möglichkeiten generieren, damit ihre Mitarbeitenden sich als Person wie als Fach- und Führungskraft weiterentwickeln und so letztlich eine tiefe Zufriedenheit in ihrer Arbeit erleben können. Die realen Ausprägungsformen dürften mehrheitlich zwischen diesen Extremen liegen.

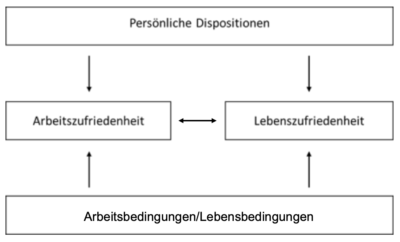

Abb. Zusammenhang von Arbeits- und Lebenszufriedenheit (angelehnt an Martin (2022, S. 4), verändert mit ergänzend postulierter Betonung der Wechselseitigkeit)

Haftet einer solchen analytischen Trennung auch etwas Künstliches an – denn „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ ist im Praktischen nur nahezu schizophren 100-prozentig zu separieren –, so ist sie natürlich nicht unbegründet. Die gesamte quantitative Forschung arbeitet mit separierten Einheiten aus in sich verwobenen Erscheinungen und unser Denken funktioniert nicht anders. Wir fokussieren und blenden aus. Wenn wir das richtig machen oder mit unserem uns beschäftigenden Ausschnitt einfach Glück haben, reicht es, um sich zurechtzufinden.

Und was sie in der Tat zeigen kann, ist die Bezifferung eines Zusammenhanges zwischen der Arbeits- und der Lebenszufriedenheit. Dieser Zusammenhang lässt genug Raum für Differenzierungen und damit je eigene Bestimmungsgrößen, aber er ist (in seiner wechselseitigen Beeinflussung, moderiert im Detail von anderen Größen) doch statistisch so nennenswert, dass wir für eine übergreifende Betrachtung gesichert davon ausgehen können. Die Arbeit wirkt ins Private und das Private wirkt auf die Arbeit – bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, sowohl in Bezug auf Richtung wie Intensität variierend.

Albert Martin, Professor an der Leuphana Universität Lüneburg, schreibt aufgrund seiner Analysen hierzu:

„Die Lebenszufriedenheit kann als übergeordnete Variable gelten, in der sich die Zufriedenheiten der verschiedenen Lebensbereiche [also auch der Arbeit; JW] aufsummieren, bündeln, zu einer gesamthaften Bilanz verbinden“

und zuvor auch (S. 1):

„Die Ergebnisse bestätigen den starken Einfluss der Lebenseinstellungen (die gleichzeitig Einstellungen gegenüber der eigenen Person sind) auf die Lebenszufriedenheit, belegen aber auch einen deutlichen Einfluss dieser Einstellungen auf die Arbeitszufriedenheit.“

Kosten, Formen, Verteilung und Treiber von (Nicht-) Engagement in Organisationen

Ich möchte diesen Zusammenhang hier nicht vertiefen, sondern nur das Umfeld geschildert haben, in das sich die von mir im Weiteren referierte McKinsey-Studie aus 2023 einbettet. Sie beschäftigt sich auf der Basis der Selbstauskünfte von rund 14.000 Beschäftigte mit deren Leistung und Wohlbefinden, aber auch mit den Kosten einer aus freiwilligem Ausscheiden und „Disengagement“ wachsenden Unproduktivität für die Organisation. Ebenso erfolgt mit Fokus auf Disengagement eine Beschäftigung mit verschiedenen „Archetypen“ von Mitarbeitenden, die sich stark oder eben nicht so, wie sie könnten, einbringen.

Für ein mittleres Unternehmen aus der S&P 500 Liste belaufen sich die geschätzten Kosten je nach Gewichtung einer höheren (20%) oder niedrigeren (10%) freiwilligen Abgangsrate (direkte und indirekte Kosten) bei der ermittelten „Disengagement-Rate“ von 56% (Maßstab: niedrige und moderate Werte auf dieser Skala) auf 355 bzw. 228 Millionen Dollar – und zwar jährlich. Zahlen also, über die es sich lohnt, nachzudenken.

Dazu ist es hilfreich, etwas mehr zu den Formen des Disengagements und ihrer Verteilung zu wissen. So konnten der Studie zufolge 2/3 der Ausprägung der Disengagement-Rate bei denen, die niedrige oder lediglich moderate Engagement-Werte auswiesen (über 9.000 Personen), von nur sechs Faktoren befriedigend erklärt werden:

- Unzureichende Gesamtkompensation (Bezahlung)

- Defizit an als bedeutsam empfundener Arbeit

- Defizit an Arbeitsplatzflexibilität

- Defizit am beruflichen (karrierebezogenen) Weiterkommen

- Unzuverlässige und nicht unterstützende Menschen auf der Arbeit

- Unsichere Arbeits(platz)umgebung

Bis zu 56 Millionen Dollar Kosten wären allein durch die Beseitigung dieser Defizite zu vermeiden. Diese Befunde lassen sich auch durch andere Studien richtungsunterstützend bestätigen, wiewohl die Kompensation gegenwärtig stärker als sonst von Bedeutung zu sein scheint – ohne jemals bedeutungsschwach gewesen zu sein. Auch sind Passungen zu Befunden der New Work-Forschung, etwa zum Quiet Quitting, zur positiven Psychologie oder zu jenen Erwartungshaltungen, wie sie jüngere Mitarbeitende offensiver denn je formulieren, evident.

Nicht zuletzt lohnt ein Blick auf die genauere Qualifizierung des Disengagements: Es wird geschätzt, dass 10% der Mitarbeitenden bei nächster Gelegenheit den Job wechseln („Quitters“), ohne dass dieser Personenkreis durchgehend leistungsschwach wäre, die Unzufriedenheiten sind hier einfach am größten. 11% werden der für die Organisation gefährlichsten Gruppe der „Disruptors“ zugeordnet, die passiv oder aktiv ihren Rückzug vorlebt, und besonders im letzten Fall demotivierend auf andere wirkt; dies insbesondere dann, wenn dieses Verhalten problemlos durchgeht und diese Mitarbeitenden die gleichen Vorteile wie alle anderen in der Organisation erhalten. Denn so werden Gerechtigkeitsfragen, dazu habe ich oft hier geschrieben, virulent. Die mittlere Gruppe, die sog. „Midly Disengaged“ (32 %), weist ebenso unterdurchschnittliche Zufriedenheits- bzw. Commitmentwerte wie auch unterdurchschnittliche Leistungs- wie Wohlbefindlichkeitsdaten auf. Bei ihnen kann davon ausgegangen werden, dass sie kaum mehr als die Minimumanforderungen bewältigen wollen. Zusammen machen die drei genannten Gruppen von Mitarbeitenden etwas mehr als die Hälfte der Beschäftigten aus.

Überraschende 5 % werden einer Gruppe zugerechnet, die als „Double-Dippers“ bezeichnet wird. Dies sind Personen, die sich auf allen Ebenen des Engagements finden, vollzeitbeschäftigt sind, aber noch einen weiteren Job haben, von denen der Arbeitgeber nicht zwingend wissen muss. Ihre Motivation ist abhängig vor allem vom Zufriedenheitsniveau in ihrem regulären Job.

Natürlich findet sich auch eine relevante Gruppe (38 %), die sich auf dem positiven Spektrum der Zufriedenheit befindet, bei der es sich um zuverlässige Leistungsträger handelt, die sich aktiv in ihre Arbeit und darüber hinaus einbringt („reliabel and committed“). Die letzte Gruppe, die sog. „Thriving Stars“, soll mit 4 % in der typischen Organisation vertreten sein und umfasst die Toptalente der Organisation, die weit über dem, was sie verdienen, Wert für die Organisation schaffen. Sie erreichen nachhaltige Werte des Wohlbefindens und der Leistung und sind relativ resilient gegenüber Belastungen, sollten dennoch davor geschützt werden, sich zu viel zu engagieren, um Burnout zu vermeiden. Sie empfinden ihre Tätigkeit als sinnvoll und setzen sich im Team ein. Sie empfinden einen hohen Grad an psychologischer Sicherheit und genießen Vertrauen in den Teams, in welchen sie sich bewegen.

Schlussfolgerungen

Welche Schlussfolgerungen zieht die McKinsey-Studie nun aber aus diesen Erkenntnissen? Die Kernthese lautet, dass insbesondere die Organisationsstrukturen einen geeigneten Ansatzpunkt liefern, um Zufriedenheit und Leistung aller Mitarbeitenden zu befördern. „Lernmodell“ sollten dabei die „Thriving Stars“ sein – und hier vor allem der empirische Umstand, dass 81 % dieser Leistungsträger entweder in „Remote Jobs“, also unabhängig von Anwesenheiten im Büro, oder in diesbezüglich zumindest hybriden Strukturen arbeiten. Einmal mehr lautet die Botschaft damit, die Autonomie und Flexibilität der Arbeit für alle zu erhöhen – was sogleich mit dem Hemmnis kontrastiert wird, dass lediglich 15 % der Führungskräfte persönlich keine Probleme mit „Remote Jobs“ bzw. „Hybriden Teams“ haben. Ein zweiter Vorschlag bezieht sich darauf, die Konnektivität zwischen den „Thriving Stars“ und den anderen Mitarbeitergruppen zu erhöhen, was über Formen eines Mentorships und/oder virtueller Kooperationen erreicht werden sollte. Und wir ergänzen hier, dass Klassiker wie eine gerechte Vergütung, unterstützende Arbeitsbedingungen, gute Abstimmungen zwischen den Funktionsbereichen – gefordert sind hier insbesondere die Personalabteilung sowie die Organisationsentwicklung und ihre Verbindung zur Linie – oder Wertschätzung eine verbesserte Voraussetzung dafür bieten, zufrieden und leistungsorientiert zu sein. Beide sind nicht unabhängig voneinander, wiewohl beide ein Eigenleben zueinander gedacht führen. Dort, wo ernstgemeinte und ehrliche Anstrengungen nicht resonieren, ist aber auch rechtzeitige Trennung das Mittel der Wahl. In den USA liest man inzwischen häufiger über die Position eines Chief Listening Officers, der die Sensibilität gegenüber Fehlentwicklungen in Kundenbeziehungen erhöhen soll. Eine Erweiterung auf Führungsbeziehungen oder das Organisationsklima läge da nicht fern. Sinnvoll aber nur, wenn eine feste Kommunikation mit der leitenden C-Suite existiert und seine oder ihre Aktivitäten substanziell und nachweislich etwas bewirken. Dies kann aber nur eine Ergänzung sein und darf die besondere Verantwortung von Führungskräften für Produktivität und Wohlbefinden nicht unterminieren. Leadership macht hier und nicht nur hier auf Dauer einen Unterschied, nicht selten den Unterschied!